猜謎猜成語 燈謎寄趣 這些古代燈謎滿滿都是智慧

燈謎,也稱文義謎,最早是由謎語發展而來,顧名思義,就是將謎語懸之于燈,供人猜射。開始的謎語流行于口頭說猜,三國時期有人把謎語寫在紙上貼出來令人猜對。今天,讓我們一起看看古代的那些有趣的燈謎和故事,get一下古代先人的智慧吧!

宋代,游樂場所“瓦舍”興起,給燈謎的發展創造了物質條件,這就促進了燈謎的發展。當時不少的文學家都是制謎高手,一些文人學士為了顯示才學,常在元宵花燈之夜,將謎條貼在紗燈上,吸引過往行人,至此,燈謎才真正稱得上燈謎了。

燈謎能啟迪智慧又饒有興趣,所以流傳過程中深受社會各階層的歡迎。到了元明清時代,燈謎更是鼎盛發展,每逢元宵佳節之時,各城各鎮俱都張燈懸謎,盛況空前。清中葉以后,謎風更是大盛,還涌現出了許多專職謎師。

在我國民間,還流傳著很多名人元宵節猜燈謎的佳話。

最精辟的燈謎

浙江上虞有一古石碑,名叫“曹娥碑”猜謎猜成語,是東漢年間人們為歌頌孝女曹娥所立,碑文生動感人,令人嗟嘆不暇。東漢著名文學家蔡邕曾對碑文評價為“黃絹幼婦,外孫齏臼”。這八個字被人補刻在碑文的背面,卻無人懂得它的意思。

有一日,曹操楊修二人一起到曹娥廟祭拜,被楊修破解了此謎,楊修對曹操解釋道:“黃絹是有顏色的絲綢,合成為“絕”字;“幼婦”是少女,即“妙”字;外孫是女之子,那就是是“好”字;“齏”是搗碎的姜蒜,而“齏臼”是指搗爛姜蒜的容器,用當時的話說就是“受辛之器”,“受”旁加“辛”就是“辭”的繁體字。所以““黃絹幼婦,外孫齏臼”,謎底便是“絕妙好辭”。

最簡單的燈謎

相傳有一年元宵,乾隆皇帝讓每位大臣都糊一盞燈,上面寫好謎語、對聯或詩文送進宮來,讓大家一同欣賞,共度佳節。

乾隆皇帝對于猜謎對句頗有研究,滿朝文武大臣出的燈謎幾乎難不到他,直到走到了大學士紀曉嵐的彩燈前,只見上面掛著一副燈謎對聯,各猜一字。上寫:

“黑不是,白不是,紅黃更不是;和狐狼貓狗彷佛,既非家畜,又非野獸。詩也有,詞也有,論語上也有;對東西南北模糊,雖為短品,也是妙文。”

一時間,滿朝文武和乾隆皇帝都被難住了,猜來猜去也不知所云。最后猜謎猜成語,紀曉嵐揭示謎底,這幅謎聯的上聯是“猜”、下聯為“謎”,合起來就是說“猜謎”。

王吉普:以謎對謎

一年元宵節,北宋文學家王安石的好朋友王吉普來訪,席間,王安石說:“今天是元宵節,我出一謎助助興——畫時圓,寫時方,冬時短,夏時長。”

王吉普想了想,沒有說出謎底,卻對王安石說:“這樣吧,我也出一謎助助興!”說著,吟出一謎:“東海有條魚,無頭亦無尾,去掉脊梁骨,便是你的謎!”

以謎猜謎,好新鮮啊!王安石想了片刻,不禁微微地笑了。原來,倆人所出燈謎的謎底均是同一個字:“日”。

徐文長:出聯破謎

明代猜謎猜成語,每年的元宵節,杭州西湖邊都要舉行元宵燈謎會。

有一年元宵節,著名畫家徐文長路過杭州時,也隨眾人到西湖邊觀燈猜謎。在觀燈過程中,他見一群人圍著一盞大紅燈籠爭論不休,便擠進去瞧個究竟。

原來燈上寫著一副對聯:“白蛇過江,頭頂一輪紅日。”旁邊還有一行小字:“打一日常把用物,并用一謎對出下聯。”這則燈謎謎面很是平常,徐文長很快便想出了謎底,他上前對出了下聯:“烏龍上壁,身披萬點金星。”

眾人看著這兩副燈謎都惑然不解,直到徐文長走后,才有人想出謎底:原來兩謎的謎底分別為油燈和桿秤。

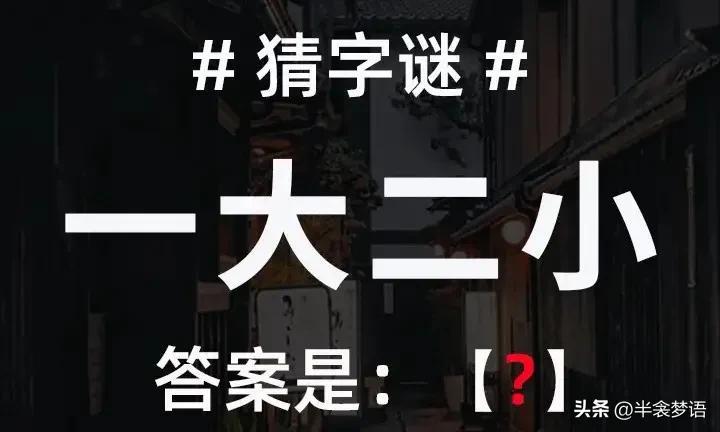

下面,進入猜謎環節,請各位網友小試身手,看看這些燈謎,您能猜出幾個?

1.兩畫大兩畫小。(打一字)

2.小小身兒不大,千兩黃金無價,愛搽滿面胭脂,常在花前月下。(打一文房器物)

3.上無半片之瓦,下無立錐之地,腰間掛個葫蘆,曉得陰陽之氣。(打一字)

4.多一點又冷,少兩點又小,換了一畫便是木,挾直兩邊便是川。(打一字)

5.有面沒口,有腳沒手,也吃得飯,也吃得酒。(打一家具)

6.一月復一月,兩月共半邊。上有可耕之田,下有長流之川。四口共一室,兩口不團圓。(打一字)

7.少年白發老來黑,有事禿頭閑戴巾,憑你先生管得緊,管得頭來管不得身。(打一文房器物)

8.春去也,花落無言。(打一字)

9.四通八達(打一成語)

10.古月照水水長流,水伴古月度春秋。留得水光昭古月,碧波深處好泛舟。(打一字)

↓↓↓

燈謎答案:1.秦;2.印;3.卜;4.水;5.桌子;6.用;7.筆;8.榭;9.頭頭是道;10.湖

免責聲明:本文系轉載,版權歸原作者所有;旨在傳遞信息,不代表本站的觀點和立場和對其真實性負責。如需轉載,請聯系原作者。如果來源標注有誤或侵犯了您的合法權益或者其他問題不想在本站發布,來信即刪。