門耳打一成語 越原始,越深刻——重新理解漢字本義 │“聞”名遐邇

人類最初的文字都是象形文字,之后逐漸發展兩大類,一類叫拼音文字(英語、法語、德語、俄語等等),另一類叫非拼音文字(漢字和水書)。

拼音文字是線形的,給你一個字母,你看不出任何意義,只有當一串字母像一條線那樣組合起來,才產生意義。然而,作為方塊文字的漢字則不同,每個字都集形象、聲音和辭義三者于一體,信息量遠大于拼音文字。舉個例子,聯合國五種工作語言文字的信息熵的比較如下:法文3.98比特,西班牙文4.01比特,英文4.03比特,俄文4.35比特,中文9.65比特。由此可見,拼音文字的信息熵小,差別不大門耳打一成語,而漢字的信息量最大。

(157)聞

字形演變:

本義溯源:

甲骨文“聞”,畫一個跽坐(兩膝著地,小腿貼地,臀部坐在小腿及腳跟上的坐姿)的人形,省略了無關的信息,突出了以手掩口的動作(表示不出聲)門耳打一成語,并夸張地畫了一只耳朵門耳打一成語,表明造字者想要表達的意思是:自己不出聲而聚精會神地聽取周圍的聲音。

也有甲骨文畫一個跽坐之人作以手附耳之狀(省略了其它所有細節,突出耳朵。見下圖第二字);還有的字形畫一個側立之人,突出其一只大耳朵(見下圖第三字)。無論如何,造字者都用夸張的耳朵來強調該字要表達的“聆聽”之意。

以手附耳諦聽

金文“聞”,跽坐之人站起來了,耳與身體割裂開來,單獨放大置于其右,以示強調;并在人形之上增加三小點,象征外部聲響。以此來表示聽聞:

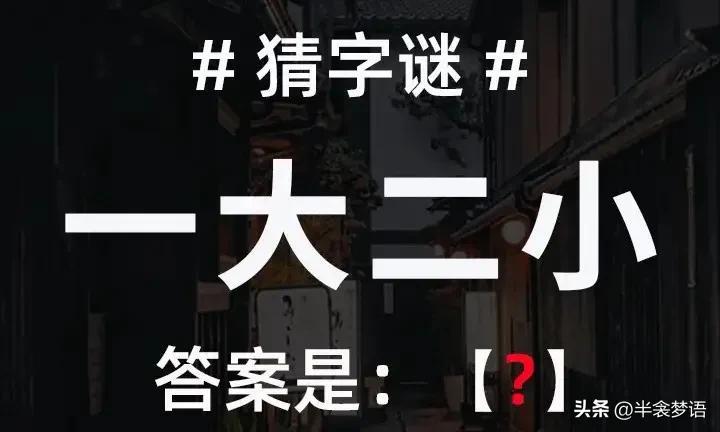

戰國時期,秦國竹簡上的“聞”字出現了從門從耳的字形“聞”。會意將耳貼在門上,聽取里面的談話。因此,仍是諦聽的意思。在此,門兼有表意和表音的功能。

秦李斯奉始皇帝之命確定小篆,“聞”字并采用了秦國的從門從耳字形,并影響后世至今:

小篆“聞”

隸書“聞”

楷書“聞”

由草書而來的俗體楷書“聞”成為今日之簡化標準字:

楷書“聞”

從甲金文的掩口側耳之“聞”,到以手附耳之“聞”,再到耳貼門上聽里邊談話之“聞”,都強調了諦聽的含義。

后來,聞又產生了“嗅到氣味”的引申義。“聞”既指“聽之而耳感知其聲音”,也可指“嗅之而鼻感知其氣味”,既可以說“耳有所聞”,也可以說“鼻有所聞”……它所指的是“嗅到氣味”這種感知狀態,不是指“用鼻子嗅”這個動作。(摘自《略論視與見、聽與聞及嗅 與聞本義上的區別》,羅書肆著)

衍生含義:

成語典故:

聞名遐邇

形容名聲很大,遠近聞名。

出自《南齊書·高帝紀上》:“上流聲議,遐邇所聞。”

遐,遠;邇,近。

其他漢字解釋:

“越原始,越深刻——重新理解漢字本義”系列之便捷檢索

免責聲明:本文系轉載,版權歸原作者所有;旨在傳遞信息,不代表本站的觀點和立場和對其真實性負責。如需轉載,請聯系原作者。如果來源標注有誤或侵犯了您的合法權益或者其他問題不想在本站發布,來信即刪。