深度關注丨新十條優化措施出臺 更好適應疫

中央紀委國家監委網站 左翰嫡 劉廷飛

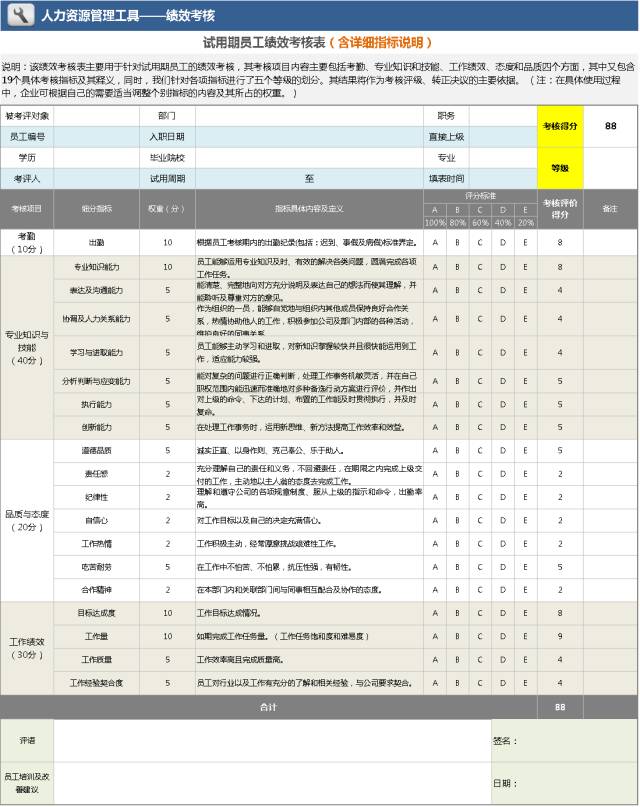

12月7日,國務院聯防聯控機制綜合組出臺了《關于進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》,對風險區劃定和管理、核酸檢測、隔離方式、保障群眾就醫購藥需求、老年人疫苗接種、重點人群健康管理、社會正常運轉、涉疫安全保障和學校疫情防控等工作,提出了進一步的優化要求。

12月7日晚,廣州市地鐵工作人員撤除體育西路地鐵站入站口的健康碼掃碼指引。當晚,乘客進入廣州地鐵車站時,無需掃車站場所碼及出示健康碼。(圖片來源:視覺中國)

在二十條措施出臺不長時間以后,我國的疫情防控政策再次作出了新的調整,體現了防控戰略的穩定性、防控措施的靈活性。近三年來,我們把人民生命安全和身體健康放在第一位,應對病毒變異不斷提高科學精準防控本領,努力用最小代價實現最大防控效果。

聚焦優化、強調精準,新十條基于病毒特點和疫情形勢,結合近期各地疫情應對實踐經驗和面臨的突出問題,對當前防控提出針對性措施

隨著大規模疫苗接種和新冠病毒變異,病毒傳播力增強,但致病力減弱,給人群帶來的整體健康風險趨于緩和,我國疫情防控正面臨著新形勢新任務。

“此前公布的二十條優化措施,是在科學評估第九版防控方案和國慶假期方案等實施效果的基礎上提出的。實施后,我們密切跟蹤各地實施效果,結合近期各地疫情應對過程中積累的經驗和面臨的突出問題,提出了十條針對性的優化措施。”國家衛生健康委副主任李斌介紹。

按樓棟、單元、樓層、住戶劃定高風險區,不得隨意擴大到小區、社區和街道(鄉鎮)等區域。不得采取各種形式的臨時封控;

不按行政區域開展全員核酸檢測,進一步縮小核酸檢測范圍、減少頻次;

不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼,不再開展落地檢;

非高風險區不得限制人員流動,不得停工、停產、停業;

……

對比之前出臺的疫情防控措施可以發現,新十條措施可以大致分成兩類:一類是聚焦優化,主要是基于病毒特點和疫情形勢,結合近期各地疫情應對實踐經驗,對第九版防控方案、二十條部分措施的進一步優化。另一類是強調精準,針對當前防控中面臨的突出問題,特別是群眾反映強烈的對第九版、二十條執行不到位、不準確等問題予以糾正,強調更加科學精準。

例如對公眾關注度較高的核酸檢測問題,新十條進行了進一步優化,將核酸檢測聚焦于感染風險高的區域和人員,其他人員愿檢盡檢。在通知相關解讀中,提出“應按照二十條優化措施有關規定,對與入境人員、物品、環境直接接觸的人員、集中隔離場所工作人員、定點醫療機構和普通醫療機構發熱門診醫務人員,及商場超市、快遞、外賣等從業環境人員密集、接觸人員頻繁、流動性強的高風險崗位從業人員開展核酸檢測”。

考慮到養老院、福利院、托幼機構、中小學等是老年人、幼齡兒童等特殊人群集中的場所,一旦傳染源引入,易發生聚集性疫情,發生重癥風險較高,因此新十條要求進入這些場所仍需提供核酸檢測陰性證明,防止傳染源引入。對進入醫療機構就診時有同樣要求,但通知相關解讀進一步明確“醫療機構不得以沒有核酸檢測陰性證明推諉、拒診急危重癥患者。”

再如對風險區域的劃定,新十條突出強調科學精準,不得隨意擴大到小區、社區和街道(鄉鎮)等,這就要求通過流調精準判定風險區域,進一步減少封控人員數量。同時指出,不得采取各種形式的臨時封控,更不能隨意采取“靜默”管理。通知相關解讀進一步明確“各地在疫情處置過程中,應快速管控密切接觸者,無社區傳播風險情況下可不劃定高風險區。”

“我國一直在密切關注病毒和疾病的變化,邊防控、邊調整、邊加強能力建設,一直在研究防控策略調整的條件,持續因時因勢動態優化防控策略和防控措施,在尋找最佳的防控方案。”國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年說,治療方案、防控方案等持續不斷的優化和完善,就體現了我國疫情防控的這個邏輯和思路。

堅持以人民為中心,科學審慎、因時因勢調整優化完善防控政策,是我國疫情防控的重要經驗

從先后印發九版防控方案和診療方案,到出臺二十條優化措施,再到提出新十條,堅持走小步、不停步,主動優化完善防控政策,是我國疫情防控的一條重要經驗。

“每一次優化都是十分審慎的,是建立在此前防控實踐的基礎上,根據實踐發現的問題,深入研究論證;每一次優化都是強調更加科學精準,聚焦病毒特性、國際國內疫情形勢和國內外防控策略變化,因時因勢進行調整;每一次優化都是以人民為中心,為了更好地保障人民群眾正常生產生活秩序,更好地為老年人、嬰幼兒等重點人群提供保障。”國家衛生健康委副主任、國家疾控局局長王賀勝說。

記者梳理發現,疫情發生以來,我國持續跟進全球疫情態勢和病毒變異特征,做了大量卓有成效的工作。以風險區劃定的調整為例,國家疾控局副局長常繼樂介紹,自今年1月奧密克戎開始在我國流行以來,3月便制定形成第九版防控方案的雛形,并于4月5日至5月5日在全國7個城市進行了試點。今年6月28日,第九版防控方案正式發布,將此前的“封控區、管控區、防范區”統一為“高風險區、中風險區、低風險區”。

此后,經過第九版的實踐應用以及今年7月、8月對這一方案的評估,發現中風險區的陽性檢出率約為十萬分之三。“我們覺得有風險,但是不大。同時,中風險區劃定后,管控的人員比較多,也消耗防疫人員。”常繼樂說,在這種情況下,兩害相權取其輕,決定在二十條優化措施中取消中風險區的劃定。

“面對新冠病毒這種未知、新發的傳染病,我們不斷地積累經驗。”王賀勝表示,近三年來,我國有效處置了百余起聚集性疫情、應對了五波全球疫情沖擊,感染率和死亡人數保持在全球最低水平,鑄就了偉大抗疫精神;以戰略的穩定性、措施的靈活性有效應對了疫情形勢的不確定性;擁有了有效的診療技術和藥物,醫療救治、病原檢測、流行病學調查等能力持續提升,全人群疫苗完全接種率超過90%,群眾健康意識和健康素養明顯提升。近三年的抗疫實踐,極大程度保障了全體人民的生命安全,創造了生產生活條件和投資發展環境,彰顯了中國特色社會主義制度的優越性。這些都為今天的防控工作奠定了堅實的基礎,也為進一步優化完善防控措施創造了條件。

談及此次出臺的新十條,梁萬年表示,這次的優化并不是完全放開不防,是主動的優化而不是被動的。“優化后的防控措施將更好地適應疫情防控的新形勢和新冠病毒變異株的新特點,進一步提高疫情防控的科學性和精準性,使防控更具可操作性和針對性,更高效地利用防控資源,更好地統籌疫情防控和經濟社會發展,保障正常生產生活和醫療衛生需求,最大限度地保護人民生命安全和身體健康,減少疫情對經濟社會發展的影響。”梁萬年說。

優化調整是為了最大程度保障人民生命安全和身體健康、減少疫情對經濟社會發展的影響,執行中要不斷提高精準度有效性,堅決糾正簡單化、“一刀切”

召開調度會,采取切實舉措,把優化疫情防控措施進一步抓實;成立工作專班,印發相關配套文件、落實細則或指南,將防控措施落實情況納入常態化督導;加大對“層層加碼”問題整治力度,努力滿足疫情處置期間群眾基本生活需求……近期,各地區各部門結合各自實際,認真貫徹落實黨中央決策部署,努力提高防疫工作的有效性。

持續優化政策是做好疫情防控工作的重點,而執行好政策關鍵是科學精準。梳理我國疫情防控優化調整過程可以看到,一直強調的是科學防控、精準防控,突出的是問題導向、效果導向。因此,優化調整措施對疫情防控工作的要求不是降低了,反而更高了。

“這些調整要求我們在防控工作中要更科學、更規范、更快速地開展流調和風險研判,該管住的重點風險要管住,該落實的防控措施要落到實處,該取消的要堅決取消,把有限的防控資源用在最重要的防控工作上。”國家疾控局副局長、中國工程院院士沈洪兵說。

例如為高效統籌疫情防控和經濟社會發展,新十條對保障社會正常運轉和基本醫療服務專門作出要求,提出非高風險區不得限制人員流動,不得停工、停產、停業,將保障基本醫療服務和社會正常運轉人員納入“白名單”管理。通知相關解讀細化要求,當這些人員檢出陽性時,精準判定密切接觸者,工作場所不采取臨時封控,同工作場所人員不進行大范圍隔離,以保障正常醫療服務和基本生活物資、水電氣暖等供給,盡力維護正常生產工作秩序。

科學精準落實優化措施,群眾反映比較強烈的防控措施簡單化、層層加碼、“一刀切”等問題不容忽視。針對這些行為,二十條措施提出“加大‘一刀切’、層層加碼問題整治力度”。各地已經成立了整治層層加碼工作專班,聯防聯控機制綜合組每天都在進行調度,對于各地網民、人民群眾反映的各種問題,進行積極有效的回應,并轉交給有關地方給予推動解決。據了解,截至11月17日12時,整治“層層加碼”問題專班已累計轉各地群眾投訴問題線索13萬條,辦結率為99%,有效維護了國家政策的權威性和嚴肅性,有效維護了人民群眾的正常生產生活秩序。

國務院聯防聯控機制12月7日下午召開的新聞發布會上再次強調,新十條“是為了持續提高防控的科學精準水平,執行中要堅決糾正簡單化、‘一刀切’,不搞層層加碼”。

“特別是,要按樓棟、單元、樓層、住戶來劃定風險區,不得隨意擴大。不能按行政區域開展全員核酸檢測。除特殊場所外不再要求提供核酸檢測證明,不查驗健康碼和行程碼。對于跨地區流動人員,不再查驗核酸檢測陰性證明,不查驗健康碼和行程碼,也不再開展落地檢,最大限度地減少疫情對經濟社會發展的影響。”王賀勝說。

做好政策的平穩有序銜接也至關重要。王賀勝舉例說,“比如,要求不按行政區域開展全員核酸檢測,但是要保證好有檢測需求的人群;再比如,做好陽性感染者轉為居家隔離的安全管理工作,要避免造成新的社會面的感染等。”

“各地要一攬子、一體化統籌推進實施,優化調整的措施按照新要求執行,未調整的措施按照原方案執行,確保各項措施落實、落地、落到位。”李斌說。

新冠大流行尚未結束,仍需密切關注病毒變異、感染后重癥或死亡、醫療資源占用等情況,進一步提升防控能力

當前,新冠大流行尚未結束,疫情風險仍然存在。我國是人口大國,脆弱人群數量多,地區發展不平衡,醫療衛生資源總量不足,一些地區的疫情規模較大,防控形勢嚴峻復雜。因此,在新十條落地過程中,需要密切關注新冠病毒變異情況,各地報告新冠感染后重癥、死亡情況,以及醫療資源占用情況等重點問題。

“在這些方面,我們已經做了大量的準備工作,有些措施也在進一步加強。”李斌介紹,我國疫苗接種已取得積極進展,近期又針對促進老年人疫苗接種工作進行了重點部署,加強藥物的研發、生產和儲備,重點儲備抗新冠病毒藥物、中藥以及兒童和老年人的治療藥物、常規藥物。在醫療救治資源方面,完善分級診療救治體系,增加定點醫院重癥病床、ICU以及相關救治設備與物資,盡最大可能不影響正常醫療服務,同時提升基層防控能力和健康管理能力,發揮好“守門人”作用。

此外,人民群眾的健康素養也得到進一步提升。數據顯示,2021年,我國居民健康素養水平達到25.4%,比2020年提高2.25個百分點,并繼續呈現穩步提升態勢。

梁萬年表示,疫情發生以來,我國抗疫能力和系統韌性明顯提升。現階段要持續監測病毒變異情況,特別是傳播力、致病力的變化;強化重點場所、重點人群的保護,對醫院、養老院、福利院、托幼機構、中小學等重點機構加強管理,保護好老年人群等脆弱人群。

“高齡老年人的疫苗接種率相對偏低。”國家衛生健康委科技發展中心主任、疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉表示,糖尿病、高血壓等慢性疾病不是新冠病毒疫苗接種的絕對禁忌,只要控制得好、處于穩定期,都可以接種新冠病毒疫苗。中國疾控中心對我國已開展接種的超34億劑次、超13億人的不良反應監測發現,我國新冠病毒疫苗的不良反應發生率與常年接種的其他一些疫苗相當,且老年人的不良反應發生率還略低于年輕人,“中國的新冠病毒疫苗非常安全,接種以后獲益遠遠大于風險。”

在統籌新冠患者救治和日常醫療服務方面,國家衛生健康委醫療應急司司長郭燕紅強調,所有醫療機構要落實首診負責制和急危重癥搶救制度,不能以任何理由對患者,特別是沒有核酸結果的緊急就醫者進行拒診。急診室、手術室、血液透析區域、病房、病區都要設立緩沖區域,與其他診療區域相對隔開,對有基礎性疾病且新冠病毒檢測陽性的患者及時在緩沖區域內進行救治,確保更多人、更多患者的安全。

世紀疫情反復延宕,在這場前所未有的風浪里,14億多中國人民乘坐在一條命運與共的大船上。

“疫情防控離不開每個人的參與、理解、配合,需要社會同心、同向、同行。”梁萬年說,新十條是把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位的具體實踐,要通過加強全人群特別是老年人群免疫接種、加強藥物和醫療資源的準備等,進一步提升防控能力,為今后繼續優化完善防控策略和措施、最終戰勝疫情提供條件和保障。