漢式文化|析字聯:從漢字形體中走出的對聯

析字聯,即根據漢字形體的結構的特點,通過解析、分拆或者拼合,巧妙制作而成的聯語。

漢字大多數是合體字,合體字是漢字的偏旁與偏旁按照上下左右內外等結構組合而成的,而析字,正是利用了漢字這種偏旁可分離組合的特點。

第一

先分后合

先分后合,即先出現拆解后的偏旁并獨立成字,再將這幾個偏旁組合成字。如有這樣一副經典的對聯:

此木為柴山山出;因火成煙夕夕多。

據說這是一位樵夫出的上聯,鄭板橋對的下聯。當時樵夫對著自己擔著的柴火出題,而鄭板橋則面對夕陽西下、炊煙裊裊的景象而答。這副對聯乍聽起來不難,但實際上絕妙無窮。

它充分運用了析字手法,上聯中“此木”拼成柴,“山山”拼成“出”,并且將柴本為木、出自山林的特點點出。下聯中“因火”拼成“煙”,“夕夕”拼成“多”,并且將煙與火有關、時間在夕陽西下的特點點出。上下聯并非只是單純的拆解拼合,而是結合當時情景、聯中有景的。

再如:

寸土為寺,寺旁言詩,詩曰:明月送僧歸古寺;

雙木成林,林下示禁,禁云:斧斤以時入山林。

這副對聯的上聯,據說是一位相國小姐所出,“寸”和“土”拼合成“寺”,“寺”和“言”又拼合成“詩”,“月”字又是“明”的一部分。并且又是連珠聯,最后一句摘自唐詩。可以說一聯就用了諸多技巧。

吟誦是我國優秀的非物質文化遺產代表作,是公認的中國文化獨特魅力之一,在國際上享有很高的聲譽。吟誦漢詩在海外一直盛行不衰,不僅在華人中間,而且在日本、韓國等很多漢文化圈國家中,也一直流傳。走進詩經,吟誦詩經,品味詩經,熱愛詩經,為詩經而沉醉吧!報名聯系:

有一位姓林的秀才上京應試,正好路過此地,聽說了這一上聯,就對得下聯。下聯兩個“木”字合成“林”,“林”和“示”拼成“禁”,“斤”是“斧”的一部分。也是連珠,最后一句則出自《孟子》。并且這又和其姓相切合,可謂應對巧妙。

還有“少水沙即露;是土堤方成。”“少水”拼成“沙”字,“是土”拼成“堤”字。等等。

第二

先合后分

先合后分,即對聯中出現的首先是一個整字,然后再分離偏旁、獨立成字。如:

閒看門中月;思耕心上田。

這副對聯是《楹聯叢話?巧對補錄》記載,據說當時有一位九歲參加縣試的“神童”,當時邑侯出對考他:“閒看門中月。”他應聲而答:“思耕心上田。”上聯寫坐在院里,悠閑地穿過門去看那月亮,“閒”(閑)字拆解為了“門”和“月”,“月”正好在“門”中。下聯寫一人沉思的場景,“思”字拆解為了“田”和“心”,“田”正好在“心”上頭。從意境到文字到技巧,都可以說是精當的。

再如在拆字對里我們說過的“鴻是江邊鳥;蠶為天下蟲”“凍雨灑窗,東兩點,西三點;切瓜分客,橫七刀,豎八刀”等等。

第三

有分有合

有分有合,即以上兩種形式交錯。比較有名的對聯有:

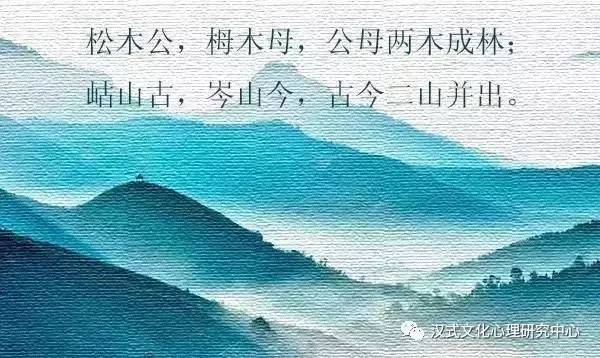

張長弓,騎奇馬,單戈合戰(戰);種重禾,犁利牛,十口為田。

松木公,栂木母,公母兩木成林;岵山古,岑山今,古今二山并出。

第四

所“析”之字不出現

還有一種形式的析字聯,是利用漢字偏旁暗中分離組合之后,所“析”的字并不出現,只出現其獨立的偏旁部件。這樣的對聯,必須要讀懂題意并分析會意才能明白。

如:君在堂上邀雙月;我于窗下捉半風。

這副對聯的上聯為祝枝山所作,據說當時他與友在廟堂內論文,隨口說出此聯,此時恰好有一個乞丐在窗下翻著破棉絮捉虱子,便應聲說了下聯。上聯中雙“月”為“朋”,正好是祝枝山呼朋喚友之景,下聯中“風”(風)少一撇為“虱”,恰恰是乞丐捉虱之像。

析字聯看似一種文字游戲,事實上它卻離不開對漢字純熟的運用。如果沒有對漢字字形、字義的了解,恐怕難以創作析字聯,也難以理解析字聯。

更何況,析字聯不僅要把所析之字穿插或暗含其中,還需要符合對聯的基本格律,更是要在字形解構之外,表達出或深邃或詼諧或趣味盎然或引人深思的內在含義。唯有內容與形式完美統一,對仗、寓意和析字三者兼美,才算得上優秀的析字聯。

漢式文化以柔軟的力量,傳播中華民族傳統文化,讓更多的人遇見傳統文化中身心養護的智慧······