《家庭教育促進法》正式施行!年,

2022年1月1日起,《中華人民共和國家庭教育促進法》正式實施,明確家庭教育內容、引導家庭教育方式方法……家庭教育從“家事”升級為“國事”,爸爸媽媽們要“依法帶娃”啦!

“父母是孩子的第一任老師,家庭是孩子的第一所學校。”家庭教育的重要性自不待言。在我國,先有“養(yǎng)不教,父之過”,然后才有“教不嚴,師之惰”。但是關于家庭教育,由于歷史、文化和現(xiàn)實的原因,一直處于有要求、難落實的尷尬狀態(tài)。

同時,隨著人口流動加快,離婚率上升,留守兒童、隨遷子女增多,網(wǎng)絡時代信息繁雜,父母“教無能”“教無力”的現(xiàn)象突出,導致青少年心理狀況堪憂,甚至各類犯罪頻發(fā)。很多父母把“育兒”等同于“育分”,一味追求孩子的學科補習,課余時間把孩子往培訓班一送了之......

“雙減”政令把孩子送還給了家長,也送來了新的課題:在屬于家庭的時間里,如何管、怎樣教?“家庭教育促進法”的正式實施,既關乎每個家庭,也關乎每所學校。

01

家長視角:立法焦點指向家庭教育的責任與科學性

焦點1:家庭教育的總體要求

焦點2:父母(監(jiān)護人)必須做什么?不能做什么?

·承擔責任

· 行為紅線

· 法律什么時候介入

焦點3:父母(監(jiān)護人)還有什么義務?

02校長視角:國家導向下,學校要承擔什么?

主動對接,讓“法”的行動立竿見影

如果說,政策出臺解決了“可以做”的問題,行動的跟進才能實現(xiàn)“做到了”。基于家庭教育的現(xiàn)狀,從“知道”到“做到”之間的那“一公里”,需要學校主動對接。

要以問題為導向。針對家長普遍的問題,比如“怎么樣去了解孩子的學習”“怎么幫助孩子學習”“如何管理孩子的手機”“如何改善親子關系”,開展講座,或者家長沙龍。

菜單式課程能為家長個性定制,各取所需。很多問題是階段性的,伴隨孩子的成長節(jié)律,有條件的學校應建設校本化的家庭教育課程體系,貫穿整個學段,力求科學性、完整性。

教育的本質是一種服務,教育方針要求“教育服務于人的健康成長和全面發(fā)展,服務于國家和社會的需要”,主動服務也是“行為世范,德高為師”的寫照。除了邀請家長“走進學校”,學校也應該放下身段,主動“走進家庭”。

評價激勵,讓“法”的效果遷移放大

最好的教育是激勵。問題學生的背后往往有一個問題家長。家庭教育的成敗往往就在家長身上。說白了,焦點就在于如何轉化問題家長。冰凍三尺,非一日之寒。不僅要有一份真心,還要有三分等待。

學校不妨對有關家長進行分類,重點關注,過程關心,注重對他們孩子的關注。特別留心他們取得的哪怕微小進步,大張旗鼓地表彰,比如評選“月度家長”“最佳進步學子”,利用升旗儀式、學生大會讓他們閃亮登場,這樣的激勵不亞于精神的原子彈,會讓他們自覺固化良好的行為,直至形成習慣。

當然,學校也無需一味的順從討好家長。對于一些行為失當?shù)募议L,不妨先誡勉談話,同時進行過程記錄,如果一直屢教不改、甚至為所欲為,也要當機立斷,尋求執(zhí)法部門的介入。

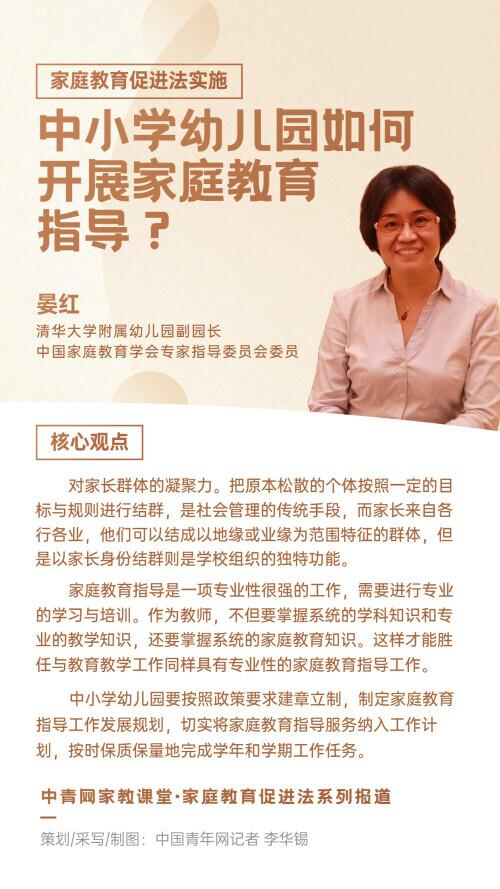

03教師視角:家長無權不管,教師仍需轉變

作為學校的血液、細胞,老師需要怎樣轉變?盡管法律正在要求家長要更多承擔起兒童教育主體的責任,但要實現(xiàn)“家長在教育長途中共同參與解決問題”的愿景,還有一段路要走。

啟迪理性,所有指導均應建立在科學基礎之上

家長往往以感性經(jīng)驗、社會流行觀念作為家庭教育信條,家庭教育的理性化、科學化水平亟待提高。

教師在開展家庭教育指導工作時,要遵循家庭教育規(guī)律、青少年兒童身心發(fā)展規(guī)律、道德發(fā)展規(guī)律、學習規(guī)律等,熟知家庭教育和兒童發(fā)展相關理論,啟迪家長以理性精神看待兒童成長過程中出現(xiàn)的各種問題,從國家、社會、家庭等綜合視角來分析問題、解決問題。

彰顯個性,兼顧每個家庭的獨特性,做到因家施教

不要介意給服務對象一些個性化的幫助,當老師的,要習慣于當雷鋒。

教師要針對個性化的家庭教育狀況和訴求,充分掌握不同家庭教育實際情況,有的放矢,不斷跟蹤與反饋,分階段、分類別地給予個性化指導。進行家庭教育問題診斷前,教師應盡量對家庭進行深入了解、訪談、記錄,確定主要問題,通過與家長面對面的交流、互動,提出個性化解決方案。

自覺反思,具備反省意識,深刻認識不足

自覺反思思維應貫穿于家庭教育指導工作的全過程之中,具有自覺反思意識與能力的教師,才能不斷地成長與進步,才能克服主觀與偏見,才能以積極的心態(tài)對待家庭教育指導工作。

教師應始終意識到,并非每一個全心全意的教育行動,都能穩(wěn)穩(wěn)俘獲好評。城市學校家長群體多元的價值取向,需要在學情調研的基礎上,去尊重家庭需求差異的基礎上,因材施教,量體裁衣。

超越創(chuàng)新,在動態(tài)的管理中創(chuàng)造與生成

家校關系不會永遠是四平八穩(wěn)的關系,教師應該有一個動態(tài)管理的意識,善于在動態(tài)的變化中掌穩(wěn)舵。

教師需要認真總結、吸收傳統(tǒng)的家庭教育理論和實踐經(jīng)驗,大膽實驗、努力更新,用靈活的智慧創(chuàng)造性地開展家庭教育指導工作。超越創(chuàng)新要求教師不拘泥于定式與經(jīng)驗,將家庭教育指導工作當作一種充滿學問和想象力的智慧活動,理解家庭與生命成長的本質,理解推陳出新是家庭教育事業(yè)發(fā)展的內在要求,接納不同家庭文化的意義,因勢利導,在改變與學習中建構意義,創(chuàng)造性地開發(fā)出各種實踐活動模式。

共建共享,依靠教師、家長和社區(qū),最大限度地整合、利用、開發(fā)多方資源

家庭教育指導工作涉及眾多領域,需要多方力量的參與。事實上,在全社會,有眾多的家庭教育指導資源可以有效開發(fā)和利用。家長群體中蘊含無窮的教育潛能,確立共建共享意識,旨在喚醒多方教育意識,調動多方積極性,以便形成良好的家庭教育工作生態(tài)格局。

04社會視角:社會公共系統(tǒng)應該如何升級?

提高家長教育勝任力,不只是家務事、校務事,而是要成為整個社會的“全民事”。

加強政策宣傳,嚴格監(jiān)督和管理

家庭教育政策對推進家庭教育事業(yè)發(fā)揮著重要作用,只有讓更多的政策對象知曉、了解相關政策,才能使政策落到實處,促進家庭教育工作的發(fā)展。

當然,也要對促進法中的責、權、利有嚴格監(jiān)督和管理,對違法的家長要敢于動真格,對不作為、亂作為的地方政府要敢于亮劍,對于不法牟利的培訓機構要一票否決,否則,再好的法也會成為一紙空文。

培養(yǎng)家庭教育專門人才

長遠來看,家庭教育要專業(yè)化、科學化、規(guī)范化,需要專門人才,而目前我國高校中家庭教育專業(yè)還是空白。急需在師范類、職業(yè)類院校開設家庭教育專業(yè),為社區(qū)、中小學校、幼兒園和大學培養(yǎng)專門師資。

強化社區(qū)、社會相關機構的家庭教育責任意識

家庭教育是全社會都應當盡責的工作。一方面,兒童成長的環(huán)境和資源需要全社會提供;另一方面,建立良好的家庭教育社會支持服務體系,需要政策調控機制、專業(yè)支持機制、社區(qū)參與機制、傳播媒介規(guī)范機制等。

在家庭教育支持的內容與形式上關照家庭需求

從政府視角來看,建立家庭教育社會支持體系的目標可能是已經(jīng)建立了多少個指導中心,建立了多少家長學校,出臺了多少政策。但是從家長視角來看,衡量的標準是支持服務體系是否為家長所知所用,真正起到了作用。如果政策有了,機構建立了,但是家長并不了解,也沒有對家庭教育起到支持的作用,這些機構就形同虛設。

此外,在構建家庭教育社會支持系統(tǒng)時,也要關照家庭的個性化需求,避免因為不適用而形成家庭教育資源使用上的不公平。

提高家長從網(wǎng)絡獲取家庭教育支持的能力

網(wǎng)絡尤其是近幾年自媒體的發(fā)展,使網(wǎng)絡成為家長獲取家庭教育信息與知識的重要來源,成為家庭教育支持的重要形式,而且是最便捷、成本最低的形式。

在此過程中需要注意,一是網(wǎng)絡中的劣質甚至錯誤信息,可能導致部分不善于甄別信息來源、對錯的家長走入誤區(qū)。二是要加強網(wǎng)絡互動功能的使用與開發(fā),只限于瀏覽獲取的信息,缺乏對家長的積極引導。應當加強網(wǎng)絡互動功能,提高家長的信息選擇能力,滿足家長的個性化需求。

總之,家庭教育社會支持服務網(wǎng)絡的建立,需要廣泛調動各種社會力量,鼓勵多種形式支持和服務家庭教育。支持與服務要貼近家庭和家長,設置半徑一公里的家庭教育服務圈,引進先進的社會治理手段和第三方管理機構,加大評估與監(jiān)管力度,確保支持與服務網(wǎng)絡功能的實現(xiàn)。